Pressematerial

Bitte beachten Sie:

Die folgenden Bilder dürfen ausschließlich in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Medizinhistorische Museum Hamburg verwendet werden. Copyright: Wenn nicht anders angegeben, Medizinhistorisches Museum Hamburg

Zum Speichern vergößern Sie die Bildansicht, dann die Abbildung mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter..." wählen

Sonderausstellung "Lenins Tod. Eine Sektion"

Ausstellungsplakat "Lenins Tod. Eine Sektion"

Sonderausstellung ab 14. Februar 2025: eine vielschichtige wissenschafts- und kulturhistorische Sektion.

Gestaltung: Barbara Duraj, Impuls Design

Krankenakte

In dieser Akte aus dem Jahr 1923 befanden sich Max Nonnes Unterlagen über seinen Patienten Lenin: Telegramme, Visitenkarten, Briefe und der Sektionsbefund.

Foto: Medizinhistorisches Museum Hamburg

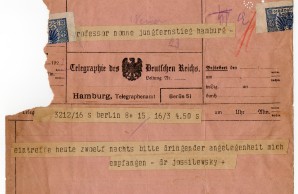

Telegramm, März 1923

Eine Woche nach Lenins Schlaganfall schickte die Russische Botschaft in Berlin einen Arzt und Dolmetscher nach Hamburg, um Max Nonne über den Fall zu unterrichten und ihm mitzuteilen, dass er am kommenden Morgen um 9 Uhr nach Moskau aufbrechen müsse.

Quelle: MMH Krankenjournale Nonne 142

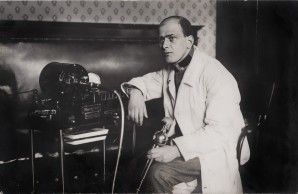

Militärarzt mit Pantostat

Der Pantostat wurde im Ersten Weltkrieg zur „Behandlung“ traumatisierter Soldaten mit schmerzhaften Stromschlägen eingesetzt. Erzeugt wurden auf- und abschwellende Reize mit Spannungen von bis zu 60 Volt bei Stromstärken von maximal 100 Milliampere. Die Kaufmann-Methode war gefürchtet. Gerichtsmediziner warnten vor tödlichen Komplikation der Behandlung. Das Bild zeigt einen österreich-ungarischen Unterarzt mit dem Gerät. Der Stern am Kragen weist ihn als Fähnrich aus.

Quelle: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Filmstills: Max Nonne hypnotisiert traumatisierte Soldaten des Ersten Weltkriegs (Montage)

Berühmt wurde Max Nonne durch die Hypnose der von ihm so genannten ‚Kriegszitterer‘. 1.600 Soldaten behandelte er nach eigenen Angaben zwischen 1916 und 1918 im Eppendorfer Nervenpavillon. Der Hypnotiseur war Star eines Films, mit dem das Bild- und Film-Amt (Bufa) der obersten Heeresleitung den Erfolg der Massenabfertigung vorführte. Doch zu seiner Suggestions-Therapie gehörten nicht allein die im Film gezeigten Handgriffe. Die im Krieg traumatisierten Männer fürchteten Nonne für eine andere Variante der Behandlung – die Kaufmann-Methode: Stromstöße sollten die zuckenden Gliedmaßen, Lippen, Kehlköpfe, Kiefer oder Augenlider in geordnete Bewegungen zwingen.

Quelle: Funktionell-motorische Reiz- und Lähmungszustände bei Kriegsteilnehmern und deren Heilung durch Suggestion in Hypnose (1917), Bundesarchiv, Sign. F-11463.

Lenin-Trauermarke, 1924

Am Tag der Beisetzung Lenins legte die sowjetische Post die erste Trauer-Briefmarke der Postgeschichte auf. Für den Kulturwissenschaftler Aby Warburg war die kleine, 750-tausendfach reproduzierte Lithographie „ein Kunstwerk allerersten Ranges“. Das auf seine Schwarz-Weiß-Kontraste reduzierte Portrait sei mehr wie ein Plakat, fand Warburg, denn die Konterfeis auf konventionellen Briefmarken orientierten sich an den Profildarstellungen römischer Kaiser auf antiken Münzen. Die innerhalb von sechs Tagen im Januar 1924 herausgebrachte Trauermarke wurde zum Weltweit kopierten Vorbild der Darstellung linker Helden. Das bekannteste Remake der Leninmarke kam 50 Jahre nach der Oktoberrevolution – es war ein Plakat und zeigte Che Guevara.

Quelle: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Vorbildliche Chauffeurschule, 1920er Jahre

Auf mehreren Ebenen befasst sich die Ausstellung mit der Konstruktion des Kults um den toten Lenin. Die physische Erhaltung seiner Leiche steht für eine Gleichsetzung von Materie und Geist, die sich auch in Lenins philosophischen Schriften findet. Für Lenins gläsernen Sarkophag hatte der Avantgarde-Architekte Konstantin Melnikov eine Kristall-Struktur geplant, damit sich – im übertragenen Sinne – das ganze Sowjet-Reich kristallin nach den Prinzipien des darunter Liegenden organisieren möge.

Lenins Gehirn wurde in einem eigens dafür gegründeten Forschungsinstitut untersucht und in 30.000 Scheiben geschnitten. Der mikroskopische Befund: Sein geniales Gehirn verfügte über eine herausragende Assoziationsgabe. Der Lenin Kult bestimmte Privat- und Berufsleben. Das Foto stammt aus einer Fahrschule im Georgischen Tiflis.

Quelle: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Max Nonne 1951 bei der Einweihung seiner Büste im UKE

Max Nonne war gefeiertes Mitglied wissenschaftlicher Akademien, Träger des von den Nationalsozialisten als Nobelpreisersatz gedachten Goethe-Medaille und Ehrensenator der Universität Hamburg. 1941 wurde in Langenhorn eine Straße nach ihm benannt. Der Presse galt Nonne als „Nestor der Hamburger Ärzteschaft“ 1959 starb er hoch geehrt im Alter von 98 Jahren.

Vor 15 Jahren begann die Diskussion über Nonnes Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus. In einem Gutachten für den Gesundheitssenator hatte er mit Nachdruck die Ermordung behinderter Kinder und erwachsener Insassen Psychiatrischer Kliniken gefordert. In der Ausstellung wird es im Original gezeigt. Nonnes Büste wurde 2015 abgebaut und ein Jahr darauf die Straße umbenannt.

Quelle: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Allgemeines

Das Medizinhistorische Museum Hamburg

Das zwischen 1913 und 1926 errichtete Fritz Schumacher-Haus beherbergte unter anderem das Pathologische Institut. Im restaurierten Baudenkmal hat heute das Medizinhistorische Museum Hamburg seinen Platz.

Allgemeines

Foto: Adolf-Friedrich Holstein

Der restaurierte Sektionssaal

Am authentischen Ort: Als größtes Exponat des Museums bietet der aufwendig restaurierte Sektionssaal des Pathologischen Instituts heute Einblicke in die Geschichte der Medizin.

Allgemeines

Foto: Jochen Koppelmeyer, Foto- und Grafikabteilung UKE

Moulagen: Krankheiten in Wachs

Ein Highlight: Sogenannte Moulagen, Wachsnachbildungen von Krankheitssymptomen auf dem Körper, dienten vor allem der medizinischen Ausbildung in der Dermatologie. Eine Auswahl der über 600 historischen Objekte ist in der Dauerausstellung zu sehen.

Dauerausstellung

Foto: Anja Meyer, Foto- und Grafikabteilung UKE

Kosmos Krankenhaus

Wie haben Patientinnen und Patienten das Krankenhaus vor über 100 Jahren erlebt? Was hat sich seitdem verändert? Einblicke in den Kosmos Krankenhaus gibt die Dauerausstellung "Die Entstehung der modernen Medizin".

Dauerausstellung

Foto: Anja Meyer, Foto- und Grafikabteilung UKE

Lern- und Gedenkort Medizinverbrechen im Nationalsozialismus

Dorothea Buck (geb. 1919): Der Schmerz.

Schamotteton/Gips, Kunststoff, 1938/2017

Der Schmerz ist eins der ersten Werke der Hamburger Künstlerin Dorothea Buck. Sie verarbeitete die Erfahrung ihrer Zwangssterilisierung. Einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag übergab Dorothea Buck eine autorisierte Replik der Skulptur dem Medizinhistorischen Museum Hamburg für den Lern- und Gedenkort Medizinverbrechen im Nationalsozialismus. Mit der Diagnose „Akute Schizophrenie“ wurde die 19-jährige Dorothea Buck 1936 in die Bodelschwingschen Anstalten Bethel eingewiesen und dort zwangsweise sterilisiert. Nach ihrer Entlassung studierte sie Kunst, u. a. an der Frankfurter Städelschule. Bis 1956 erlebte sie weitere Krankheitsepisoden. Dorothea Buck war Zeugin der Psychiatrie im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Ende der 1980er Jahre gab die renommierte Hamburger Künstlerin ihren Beruf auf und widmete sich einer grundlegenden Erneuerung der Psychiatrie. Sie kämpfte für Anerkennung und Entschädigungen und gründete den Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. Von ihr stammt das Konzept der Psychoseseminare, bei denen Ärzte, Patienten und Angehörige in einen Trialog treten. Für viele Psychiater ist Dorothea Buck Lehrerin, Mentorin und Vorbild.

Foto: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Kolposkop

Optisches Gerät zur gynäkologischen Untersuchung, um 1955

Der Gynäkologe Hans Hinselmann (1884-1959) wird als Pionier der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs gefeiert, einer der bis heute erfolgreichsten Präventionsmaßnahmen in der Krebsvorsorge. Im Jahr 1925 entwickelte er ein Kolposkop, mit dem Vorstadien des Gebärmutterhalskrebses sichtbar gemacht werden konnten. Ab 1943 wurde das Instrument von seinem Oberarzt an der Altonaer Frauenklinik Helmut Wirths und dessen Bruder Eduard Wirths (1909-1945), der SS-Standortarzt im KZ Auschwitz war, an Häftlingen erprobt. Den Frauen wurden Gewebeproben entnommen, die bis zur Amputation des Gebärmutterhalses reichten. Die Präparate wurden zu Hinselmann nach Altona geschickt. 1946 wurde Hinselmann von einem Britischen Militärgericht wegen Zwangssterilisierungen an acht Sinti und Roma zu 100 000 Reichsmark Strafe und drei Jahren Haft verurteilt, aus der er vorzeitig entlassen wurde. Bereits 1949 präsentierte er einen Prototyp des in Auschwitz getesteten Kolposkops, das eine Firma aus Wedel im Jahr 1950 mit der Werbeaufschrift „Nach Prof. Hinselmann“ auf den Markt brachte.

Foto: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Eisenbahnschaffner

Keramikfigur

Die Ausstellung zeigt eine kleine bunte Figur aus Keramik. Sie stellt einen Fahrdienstleiter der Eisenbahn dar. 2001 wurde die Spielzeugfigur in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz ausgegraben, wo 30 000 Menschen aus ganz Europa ermordet worden sind, auch 25 Personen aus Hamburg. Wem die kleine Figur gehörte, ist unbekannt. Der Hamburger Lern- und Gedenkort soll die Anonymität der Krankenmorde durchbrechen. Er dient der Erinnerung an die Opfer und der aktiven Auseinandersetzung mit den Tätern.

Lern- und Gedenkort "Medizinverbrechen im Nationalsozialismus"

Foto: Alexa Seewald

Luminal

Glasampulle, 1930er Jahre

Das 1912 eingeführte Schlafmittel „Luminal“ wurde zur unauffälligen Tötung eingesetzt. Der Wirkstoff Phenobarbital (ein Barbiturat) lähmt die Atmung. Bei entsprechender Dosierung kam es zu einer Lungenentzündung, die nach Stunden bis Tagen zum Tode führte. Das Gift war dann im Körper nicht mehr nachweisbar. Die heimtückische Tötungsmethode wurde insbesondere dann gewählt, wenn Nachforschungen von Angehörigen zu erwarten waren. In Hamburg gab es zwei „Kinderfachabteilungen“. Der ärztliche Leiter des Kinderkrankenhauses Rothenburgsort, Wilhelm Bayer (1900-1972), ermordete (laut staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen Ende der 1940er Jahre) gemeinsam mit Assistenzärztinnen und Pflegekräften 56 Säuglinge und Kleinkinder u. a. durch Schlafmittel-Überdosen. Nach heutigem Forschungsstand liegt die Zahl der getöteten Kinder bei 127. In der „Kinderfachabteilung“ Langenhorn, geleitet von Friedrich Knigge (1900-1947), wurden mind. 23 Kinder ermordet. Zehn weitere Kinder wurden in andere Anstalten verlegt und dort getötet.

Foto: Medizinhistorisches Museum Hamburg

Höhensonne "Original Hanau"

UV-Bestrahlungsgerät, um 1920

Die "Höhensonne" diente Anfang des 20. Jahrhunderts der Vorbeugung und Behandlung der verbreiteten Rachitis. Später wurde sie zu einem medizinischen Lifestyle-Objekt im Hausgebrauch.

Ausstellungsbereich "Fortschritt und Erfassung"

Foto: Alexa Seewald